Un detalle tallado que reescribe una conversación sobre patrimonio

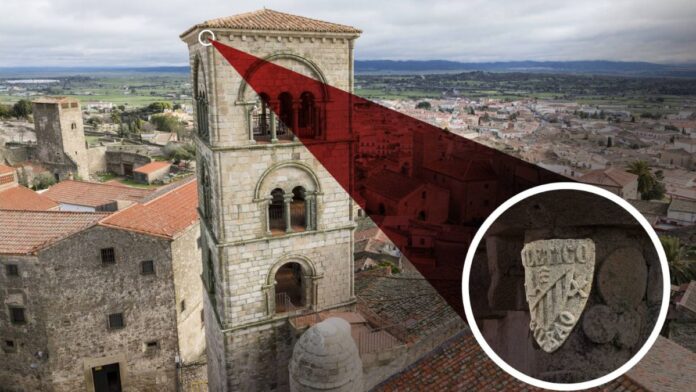

El hallazgo de un escudo del Athletic en un capitel de la conocida Torre Julia de Trujillo no es solo una anécdota deportiva: plantea preguntas sobre quién decide qué queda inscrito en el patrimonio y por qué esos símbolos perduran. El texto original del que partimos tiene aproximadamente 728 palabras; esta pieza ofrece una nueva lectura analítica y suma cerca de 740 palabras, manteniendo una extensión similar para facilitar la comparación.

1972 revisitado: gesto personal versus memoria colectiva

En 1972, durante labores de rehabilitación, un cantero dejó su huella: un emblema del club que seguía. Lejos de limitarse a describir cómo se talló, conviene preguntarse si ese acto debe interpretarse como una firma personal o como una inscripción destinada a la memoria pública. ¿Marca de identidad local o simple coartada afectiva? En términos de restauración, estos matices determinan si una intervención pasa a formar parte del relato oficial del edificio o queda como anécdota privada.

¿Grabado inofensivo o intervención inapropiada?

Las normas de conservación suelen priorizar la autenticidad y la coherencia estilística. Sin embargo, la práctica de los oficios artísticos ha sido históricamente flexible: canteros, carpinteros y pintores han dejado marcas personales —monogramas, pequeños motivos o fechas— que, con el tiempo, se aceptaron como parte del proceso histórico. Desde una perspectiva técnica, la aparición de un escudo contemporáneo introduce un elemento anacrónico; desde una perspectiva social, sirve como documento de la restauración y del momento cultural que la rodeó. Ambos enfoques merecen consideración.

- Argumento técnico: preservar coherencia histórica y reversibilidad de actuaciones.

- Argumento social: reconocer la intervención de los restauradores como capítulo del edificio.

- Argumento educativo: usar la pieza para explicar a visitantes procesos de rehabilitación.

Casos comparativos: cómo otras comunidades trataron inscripciones modernas

En distintos lugares de Europa han surgido ejemplos similares: un artesano que añadió una fecha en la cornisa de una capilla, una marca de gremio repintada en una carpintería barroca o un símbolo político de principios del siglo XX que permaneció en un retablo. En algunos municipios se optó por retirarlos para recuperar una apariencia previa; en otros, se integraron como parte del discurso museístico. Estas soluciones muestran que no hay una respuesta única, sino estrategias que combinan ética, técnica y comunidad.

Consecuencias locales: turismo, identidad y debate público

Para Trujillo, el capitel con un escudo se transformó en un atractivo singular: visitantes que buscan detalles, aficionados que lo veneran como curiosidad y medios que lo usan para narrar la ciudad. A corto plazo impulsa la atención y el flujo turístico; a largo plazo plantea la obligación de contextualizar adecuadamente el elemento en paneles explicativos o rutas guiadas. Integrarlo sin trivializarlo requiere que las autoridades municipales y los conservadores acuerden un relato compartido que incluya tanto el origen de la restauración como su valor patrimonial.

¿Qué nos enseña este episodio sobre la conservación contemporánea?

Más allá de la curiosidad por el equipo representado, el episodio ilustra tres lecciones prácticas: 1) la conservación es también gestión de memoria; 2) las decisiones locales pueden adquirir dimensión nacional cuando el elemento contiene símbolos con arraigo deportivo o social; 3) documentar cada intervención (fotografías, actas, fichas técnicas) evita malentendidos y facilita posteriores debates. Un capitel no es solo piedra: es soporte de historias que cambian según quién las lea.

En definitiva, el motivo tallado en la Torre Julia invita a repensar la relación entre restauradores, comunidad y visitantes: aceptar que las restauraciones son actos culturales que pueden incorporar gestos personales sin que ello reste valor histórico, siempre que se acompañen de transparencia y criterios claros de conservación.